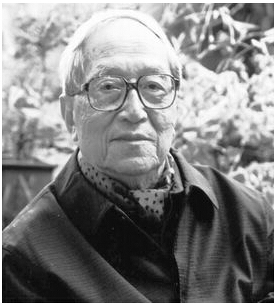

风采如三秋明月,文章似万里长江。用这句话形容著名剧作家杜宣先生一点也不为过。一支烟斗衔在口,满腹经纶谈笑间。虽然先生已届期颐之年,依旧挥毫不辍,著作等身,佳作频频。甚至在华东医院的病房里,杜宣先生还在持笔撰文,为晚辈树立了醉情于艺术创作而精神不老的典范。

杜宣原名桂苍凌,1914年出生于江西九江莲花镇,十四岁在报上发表诗和散文,十七岁只身来到上海中国公学大学部预科读书。他爱写诗、写散文,因为参加抗日宣传队,在左联组织剧社,经常在街头演戏,便终生爱上戏剧创作,与戏剧、文学结下了不解之缘。他的潇洒风采如三秋明月。在人生的征途上,杜宣先生永远是一名开拓向前的儒将。

杜宣先生挥毫著作似万里长江。小时候,杜宣故乡有一条石子河,河水清澈,水波粼粼,他经常在桥上看人钓鱼,看"人载船",诗,便在那个时候萌生了。从光华中学读书时他在《九江日报》上发表第一首诗和第一篇散文《葡萄》到1935年在《东方文艺》上发表第一个剧本《烽火》,杜宣先生的创作激情与日俱增。1936年他与林基路、张维冷合作改编茅盾《子夜》为话剧剧本。在抗日战争时期,他写了不少独幕剧和活报剧。在桂林建立新中国剧社时,为纪念郭沫若创作25周年,杜宣创作了《英雄的插曲》。中华人民共和国成立后,杜宣先生的戏剧创作进入鼎盛时期,与丁力合作《抗美援朝大活报》。创作话剧剧本《无名英雄》、《难忘的岁月》、《动荡的年代》,儿童剧《初升的太阳》,电影文学剧本《长虹号起义》、《兰兰和冬冬》及散文集《西非日记》、《五月鹃》等等。请不要以为这是在罗列篇目数字,杜宣先生身居要职而在繁忙的工作之余,翰墨挥写诸多剧本及优秀的散文、格律诗,如长江之水浪推浪,这是多么的不容易啊!而更不容易的是,年届花甲后的杜宣先生,仍在积极为社会作奉献,仍在积极创作,仍在发挥他的光和热。他担任复旦大学分校、上海大学等兼职教授,旨在弘扬祖国的传统文化。为栽树育苗,培养更多的作家和文学青年,1981年春天,在上海创办《文学报》,任总编辑、社长。1995年至1999年他担任国际笔会中国中心理事,还担任上海市戏剧家协会主席、中国人民对外友好协会上海市分会副会长,1986年建立上海市对外文化交流协会,任副会长。

杜宣在幼年和少年时代练擘窠大字,由颜字入手,后习汉隶,再习郑文公碑,最后习古拙苍劲的《泰山经石峪金刚经》。粉碎"四人帮"后,他又重新买纸笔,开始心平气静地练字。他有书法基础,再练二王、练怀素狂草,回头又练金刚经等。心中有字,气息相通,写条幅、写对联、写中堂,心手相应,疏朗端庄,爽劲率放,带着一股清雅的书卷气,书法自成一格。他的字深受大家喜爱,来向他求字的人,倒比向他要文章的人多得多。

杜宣先生除了担任上海书法协会名誉顾问,还创办了上海老年书画会,1988年书画会在锦江礼堂举办成立大会,有700多人,杜宣任会长。该会由热爱书画事业、有一定艺术造诣的离退休干部、职工及书画家等组成。他率领书画会同门曾在上海、香港、澳门、横滨、大阪等地联合举办十多次老年书画展,展示了上海老年人的精神风采,促进了学习和交流。杜宣先生多次为展览会挥毫题写长条横幅:"'99迎澳门回归--沪港澳老年书画展"、"海上之春书画展"等。书画会多次参加慈善、公益活动,捐赠书画500多幅。会员们还定期到提蓝桥等监狱义务开展"教书画育新人"活动。

在1987年夏天,杜宣先生与夫人叶露茜带着小孙女去无锡堰桥乡看望当地的退休教师高燮初,杜宣先生提议"在此地可建一座反映本地区历史文化的园林",并设计"吴文化公园"构造。他的建议得到几位退休教师的赞赏,他们向上级申报,终于,一座保留吴文化历史的公园问世了,成为青少年历史、文化的教育基地。1995年,针对社会上出现的洋招牌,杜宣先生撰文提出:警惕"殖民文化"在我国复活,要弘扬爱国主义精神,一时许多报刊参加讨论,热闹非凡。看到少男少女追逐步歌星,看盗版书和阅读不健康书籍,杜宣先生又提出:中学生要有忧患意识,不能忽视对中学生的传统教育。

杜宣先生晚年的作品更深沉、更具震撼力。粉碎"四人帮"后,他创作的第一个剧本六幕《彼岸》,也是黄佐临复出后导演的第一部话剧,新中国成立30周年赴京演出,获中央文化部创作二等奖、上海市文化局创作演出奖。此后,他又创作了《欧洲纪事》、《世纪的悲剧》,与《彼岸》组成"国际题材三部曲"。为纪念抗敌演剧队的《关山万里》是他与另三位同志集体创作,最后由杜宣先生统稿。创作庆祝张学良90生辰写的《梦迢迢》的剧本,是杜宣先生创作中最为艰难的时候。1986年,他避开来客与电话的干扰,在西郊一僻静的地方养病,本该安静度日。然他是一个想国事、天下事的人。张学良与赵四小姐的一段千古奇冤和崇高爱情以及他们以他乡作故乡,使他很想写一写。然而材料有限。在构思中,几次想搁笔,想自己年纪已经大了,又在病中,再说吧。但是作家的强烈责任感和紧迫感,督促他克服重重困难。杜宣先生也有过被关囚的经历,敌人只能囚禁身体,又岂能囚住思念和梦想!一个梦字,可神游于万里之遥、九天之外!突如一道闪电,飞来了一条红丝带,梦将整个剧情串了起来。梦有睡梦、噩梦、甜梦、惊梦、残梦、幻梦、黄粱美梦、希望之梦等等,以梦作桥。沟通了两岸的同胞之情。杜宣仿佛有了神来之笔,后来觉得写得很流畅了。剧中洋溢着浓郁的思故之情和对爱情的忠贞不渝。

杜宣先生83岁时,写了庆祝香港回归的史诗剧《沧海还珠》,四幕十五场,以香港157年受辱历史为大背景,杜宣用充满激情的昂扬之笔,热情讴歌香港终于回到了祖国的怀抱!

除此之外,杜宣先生还创作了京剧《镜狮子》、电影剧本《先驱》,编辑出版了散文集《飞絮、浪花、岁月》、《芳草梦》、《桂叶草堂漫笔》、《秋夜流萤》,诗集《桂叶草堂诗钞》和上海文艺出版社出版《杜宣剧作选》及中国话剧出版社出版的上下集《杜宣剧作选》,8卷本《杜宣文集》也即将出版。夕阳最红,老当益壮。杜宣先生耄龄童心,晚年剧本及散文写得更多,书也出得更多。每一本剧都写出人生舞台和舞台人生的艰辛,每一篇文章、诗都出自心中的感喟。

杜宣先生以翰墨巨擘,为历史、为社会、为人生挥写出一道绚丽异彩的晚霞。

2004年8月23日下午,杜宣先生在上海病逝,享年91岁。

来源:中国九江网